2025/05/15

「生物多様性配慮型屋上緑化」のすすめ

屋上・壁面緑化

「生物多様性配慮型屋上緑化」のすすめ

1.「生物多様性増進活動促進法」の可決

2.企業の役割と責任

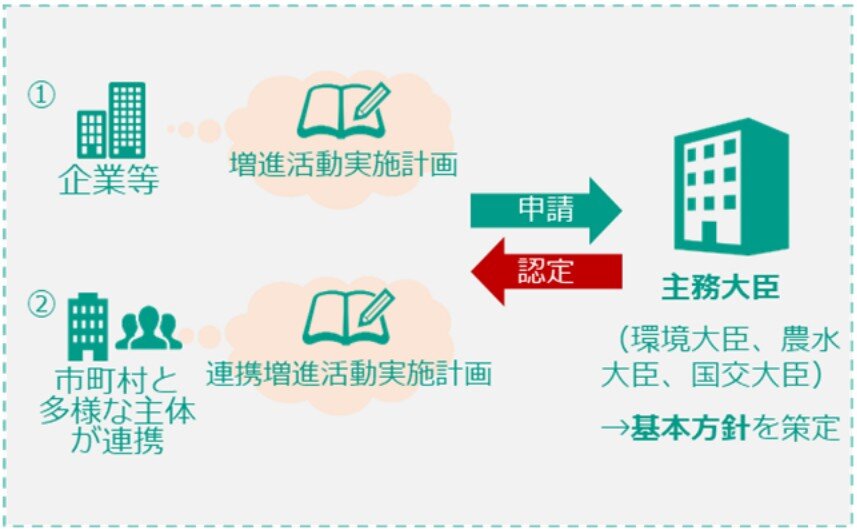

この法案成立による企業の関わりは、以下の2点があげられます。

①企業の自主的な保全活動が制度として評価される

②ESG情報開示における生物多様性の対応がより重要になる

特に、「①企業の自主的な保全活動が制度として評価される」では「自然共生サイト」の認定を通じて、企業が所有する所有地や工場緑地だけでなく、生物多様性に関する保全活動が公的な価値として認定されます。

「②ESG情報開示における生物多様性の対応がより重要になる」においては、サステナビリティ報告書・環境報告書など非財務状況開示において「生物多様性」の記載がより具体的に求められます。法的義務は現在限定的ですが、将来的には強化される可能性があります。

出典:環境省(https://www.env.go.jp/content/000253465.pdf)

出典:環境省(https://www.env.go.jp/content/000253465.pdf)

≪今後企業が留意すべき点≫

が必要となってきます。

3.生物多様性配慮型屋上緑化

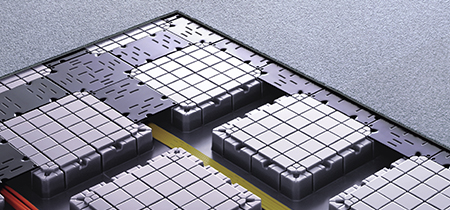

「生物多様性配慮型屋上緑化」とは、「建物の屋上に地域性種苗を取り入れ、生物にとって生息しやすい空間を創出する屋上緑化工法」を言います。共同カイテックは早くからこの屋上緑化工法を提唱、全国に展開してきました。屋上は、法的な緑地規制をクリアする場所だけではなく、地域の固有種植物を植えることで郷土種の保全を図り、生物の生息空間を創出します。更に屋上緑化システムに雨水貯留と雨水流出抑制機能を取り入れることでグリーンインフラとしての機能を発揮できます。これは法令化された「増進活動実施計画」にリンクし、対象規模(都市では0.1Ha以上)などの条件はありますが、上記認定制度にも活用が期待されます。共同カイテックでは、「生物多様性配慮型屋上緑化」の企画・設計から施工・維持管理まで、一貫したサービスを行っております。日本の生物多様性は過去50年間損失し続けている中、「生物多様性配慮型屋上緑化」は、「ネイチャーポジティブ」に貢献する1つの選択肢と言えるでしょう。

「生物多様性配慮型屋上緑化」とは、「建物の屋上に地域性種苗を取り入れ、生物にとって生息しやすい空間を創出する屋上緑化工法」を言います。共同カイテックは早くからこの屋上緑化工法を提唱、全国に展開してきました。屋上は、法的な緑地規制をクリアする場所だけではなく、地域の固有種植物を植えることで郷土種の保全を図り、生物の生息空間を創出します。更に屋上緑化システムに雨水貯留と雨水流出抑制機能を取り入れることでグリーンインフラとしての機能を発揮できます。これは法令化された「増進活動実施計画」にリンクし、対象規模(都市では0.1Ha以上)などの条件はありますが、上記認定制度にも活用が期待されます。共同カイテックでは、「生物多様性配慮型屋上緑化」の企画・設計から施工・維持管理まで、一貫したサービスを行っております。日本の生物多様性は過去50年間損失し続けている中、「生物多様性配慮型屋上緑化」は、「ネイチャーポジティブ」に貢献する1つの選択肢と言えるでしょう。

出典:環境省(https://www.env.go.jp/content/000253465.pdf)